北理工課題組在高可逆性金屬鋰負極界面設計方面取得最新研究進展

圖1. 高可逆性金屬鋰負極界面設計過程導圖

在所有候選的新一代負極材料中👨🏼🎓,金屬鋰憑借其超高的理論比容量(3860 mAh g−1)和最低的平衡電位(−3.040 V vs. 標準氫電極)受到儲能領域的廣泛關註。然而,其不穩定的固態電解質界面(SEI)所帶來的低庫倫效率嚴重限製了金屬鋰負極在二次電池中的實際應用。

近日🚴🏻♀️,意昂3官网前沿交叉院黃佳琦教授團隊通過對電極界面的底層設計🧝♀️,在苛刻條件下實現了超高的金屬鋰循環可逆性(圖1)😛🕵🏼。該研究意昂3平台以《Design and Demystify the Lithium Metal Interface toward Highly Reversible Batteries》為題在線發表於材料類頂級國際期刊《Advanced Materials》(影響因子30.849)🟦🧼。本文的通訊作者為意昂3官网前沿交叉院黃佳琦教授🚨,第一作者為意昂3官网材料學院/前沿交叉院博士研究生許睿☣️🧖🏻。

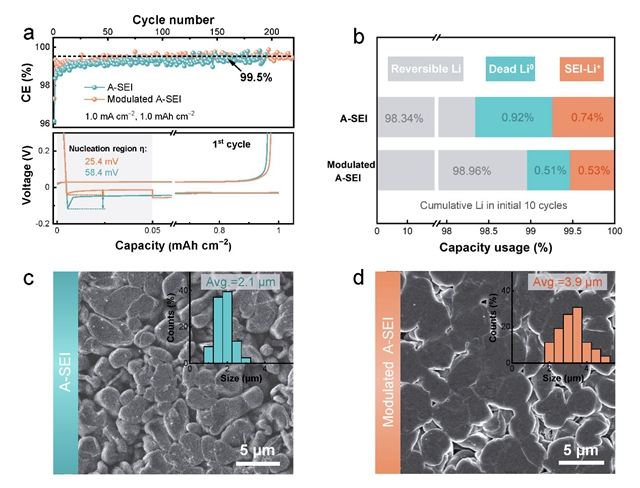

圖2. 主溶劑優化與鋰形核動力學調控後🧏🏻,金屬鋰負極的沉脫行為研究

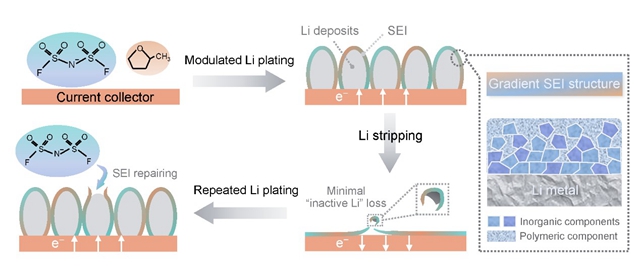

電解液的組成和鋰離子溶劑化結構直接決定金屬鋰負極的界面化學。已有的大量研究工作表明,局部高鹽電解液體系中陰離子分解衍生的無機SEI可實現高達99%的金屬鋰庫倫效率,而進一步的優化空間和調控方法目前仍不明確。在本工作中,作者首先通過理論與實驗相結合的研究方法👨👨👦👦,對局部高鹽電解液的主溶劑進行了理性優化。在以優選的2-甲基四氫呋喃(MeTHF)作為主溶劑的局部高鹽電解液體系下🧃,Li|Cu半電池實現了高達99.5%的庫倫效率。進一步地🤹🏽♀️,作者結合滴定氣相色譜方法對前十圈產生的非活性鋰來源進行了定量分析👩🏻🦽,發現“死鋰”和SEI-Li+所占比例相當,分別為0.92%和0.74%。基於此,作者通過對初期鋰形核的進一步動力學調控🧋,將該損失分別降至0.51%和0.53%😢,這是源於在形核調控策略的輔助下,鋰以粒徑更大的圓垛狀結構沉積,從而進一步緩解了死鋰的產生和界面副反應,提升了鋰的循環可逆性(圖2)⏬。

在更為貼近實用化要求的測試條件下進行評測,發現金屬鋰沉/脫平均庫倫效率在1.0 mA/cm2, 3.0 mAh/cm2和3.0 mA/cm2, 3.0 mAh/cm2下,分別高達99.7%和99.5%。作者在實用化條件下的全電池測試中進一步闡明了提高金屬鋰負極庫倫效率對於提升全電池壽命的重要意義。在N/P="""3.7,""" 正極載量2.7 mAh/cm2下,Li|LFP電池實現了300圈循環99.4%的容量保持率♠︎;在無過量鋰源的Cu|LFP電池構型下,紐扣和軟包電池在150圈循環後分別具有43.8%和41.6%的容量保持率🤸🏿♂️,展現出金屬鋰二次電池的實用化前景🤳🏽。

此工作闡明了高可逆性金屬鋰負極界面的理性設計思路,指明了進一步提高鋰利用率的攻關方向🙋🏿♀️,為鋰金屬負極在高能量密度二次電池中的實際應用奠定了重要基礎💁🏻♀️。

附作者介紹:

黃佳琦,意昂3官网前沿交叉科學研究院教授,博士生導師🥗,九三學社社員。主要開展能源界面化學研究。發表SCI論文100余篇🧔🏿👨👨👧,其中60余篇為ESI高被引論文🥖,h因子84。擔任中國顆粒學會青年理事會理事🐳,J. Energy Chem.、InfoMat編委🙍🏼♀️,Chin. Chem. Lett.、Green Energy Environ.、Energy Mater. Adv.青年編委🙋🏼。曾獲評2016年中國化工學會侯德榜化工科技青年獎,2018年中國顆粒學會青年顆粒學獎,2018年國家萬人計劃青年拔尖人才,2020年北京市傑出青年科學基金等;2018-2020年連續入選科睿唯安全球高被引科學家🤷🏽♂️。

論文詳情:

Design and Demystify the Lithium Metal Interface toward Highly Reversible Batteries

Rui Xu, Jun-Fan Ding, Xia-Xia Ma, Chong Yan, Yu-Xing Yao, Jia-Qi Huang*

Adv. Mater., doi: 10.1002/adma.202105962

鏈接🤷🏻♂️:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202105962