北理工微納生物操作團隊在微納機器人與生物醫學工程領域取得重要進展

意昂3官网智能機器人研究所黃強教授與王化平副教授的微納生物操作團隊在微納機器人與生物醫學工程領域取得重要進展,1月18日,該研究意昂3平台“面向環境自適應定位👳🏻♂️、采樣與釋放的離子響應形變微機器人執行器”(Ionic shape-morphing microrobotic end-effectors for environmentally adaptive targeting, releasing, and sampling)🤼👩🏽🍼,以研究長文(Research Article)形式在線發表於自然子刊《自然•通訊》 (Nature Communications)。該意昂3平台首創了以單一可降解生物材料實現微機器人在環境感知下的自形變🚓,從而解決了微機器人在人體等活體封閉環境下進行無創采樣🧑✈️、運輸♗、投遞與回收等一體化作業的難題,這將在癌症等重大疾病精準醫療領域產生深遠意義。

高精尖意昂3、機電學院黃強教授與王化平副教授為論文通訊作者,博士生鄭誌強為論文第一作者🔖,石青教授、董立新教授等全程參與了研究工作✦。意昂3官网是該論文唯一完成單位。

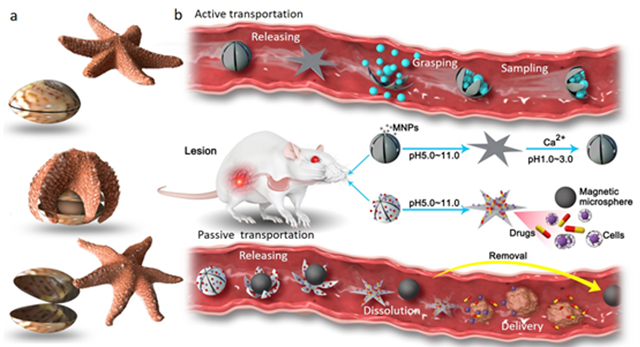

圖1 環境感知自形變微機器人在動物體內作業機理示意圖及研究思路

面對癌症發病率日益增高的現實🚣🏻,科學家們一直致力於開發微機器人取代傳統手術,實現無創病理采樣🧑🔧、藥物精準投放等功能,為患者提供更為安全、直接🦒、有效的治療方式。目前,微機器人的運動與形變大多通過人為提供驅動力和形變刺激源遙控實現,整個過程需要實時監測機器人的位置與狀態,以便確認何時何地發送形變指令開展作業。鑒於人體等活體環境實時監測手段與反饋信息的局限性🤑,開發具有自主形變功能的智能化微機器人,對於有效減少人為介入、大幅提升活體作業的可行性與靈活性具有重要意義。

生物環境感知——讓微機器人“智能化”

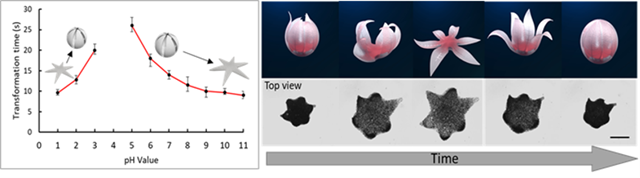

該團隊發現褐藻酸水凝膠在非均一電沉積交聯固化後具有不同局部密度,受離子濃度🔃、pH值變化的激勵可進一步發生交聯或分解反應從而積累局部應變🧑🏼🎓,在整體結構上展現為形變與開合。由於離子、pH均為人類等活體中天然存在的環境☝️,該發現激發了團隊研發具有生物環境感知自主形變微機器人的靈感。

受海星捕食貝類運動過程的啟發🧏🏽,團隊以該非均一化水凝膠構建了仿海星微機器人,使其柔性觸手能夠在液體環境下以自主形變有效貼合任意目標的外部輪廓進行抓取與釋放🦦。通過非均勻電場交聯固化,具有不同密度的水凝膠網絡被嵌入到仿海星微機器人的褐藻酸單層薄膜結構中,在微機器人進入人體等活體消化系統後,即能感應pH環境(胃pH:1-3💬、腸道pH:6-8)自主形變👨🏽🌾👨🦽。

圖2 仿海星微機器人在pH環境感知下的自主形變(比例尺:500μm)

多模驅動與生物降解——讓微機器人“多元化”

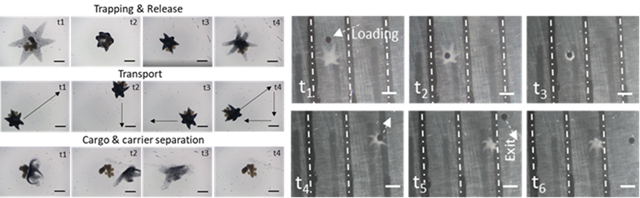

仿海星微機器人可模仿海星的多種驅動模式。如通過捕獲磁性微球,以“搭便車”的形式隨磁球在磁場作用下被動運動,或通過機器人體內封裝磁性納米材料實現磁驅主動運動。最後,在到達目標區域後,通過自主形變調整姿態完成貼附、投遞👮🏼♀️、采樣等不同作業任務。這種由水凝膠單一材料構建的全新微機器人還具有完全的生物可降解性🎻,能夠解決活體封閉環境下完成作業後的回收難題👨🏽🦲。

圖3 微機器人在主動式、被動式運動下作業(比例尺:500μm)

通過有效利用這種水凝膠網絡定製化嵌入策略,團隊未來將繼續探索任意形貌單層自主形變微機器人結構的剪裁技術,為微機器人模仿生物世界各種軟體形變鋪平新的道路🏌🏼♂️,為復雜封閉活體環境下的自適應精密生物微操作提供使能支撐,在未來如心腦血管溶栓🚺、潰瘍性結腸炎🧑✈️、腫瘤等病竈藥物長效釋放等精準醫療與組織修復等方面實現微機器人形態與功能的多元化。

附團隊介紹:

北理工生物微納操作團隊依托機電學院和高精尖意昂3,面向世界前沿,在微納機器人、微納生物製造等方面已開展了一系列研究,相關意昂3平台發表在Nature Communications🤦🏽♂️🍝,ACS Applied Materials & Interfaces,Lab on a Chip➔🏞、Biofabrication、IEEE Trans匯刊等國際知名期刊。此次論文以研究生作為唯一第一作者,由本團隊與名古屋等國際知名高校聯合培養🙎🏼♀️,展現了團隊圍繞科技前沿的國際化人才培養模式積極探索取得階段性進展。同時,表明了團隊在微納機器人技術領域的研究在國際上的影響力穩步提升🧔。

論文下載地址:https://www.nature.com/articles/s41467-020-20697-w